Año espineliano: Espinel en Nueva York

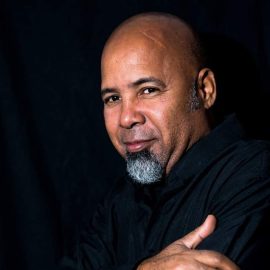

El 4 de febrero de 2024 se cumplieron 400 años del fallecimiento del poeta español Vicente Espinel, considerado “el padre de la décima”. Ese mismo mes comenzó oficialmente el Año Espineliano decretado por Academia Oralitura para conmemorar la fecha. Y ese mismo mes, el poeta, periodista y crítico andaluz Juan José Tellez viajó a Nueva York, invitado por el Instituto Cervantes y como extensión del Festival de Flamenco de Nueva York. Allí también se rindió homenaje a Espinel. Y como parte de la conferencia que Juan José Tellez impartió en el Cervantes, el poeta cubano Alexis Díaz-Pimienta compartió en video estas décimas de homenaje al poeta rondeño que por primera vez se publican.